Hernán Videla

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas (CONICET),

Universidad Nacional de San Juan

(UNSJ); Argentina.

hernan.historia2@gmail.com

Entre

los profundos tropos paradojales que acostumbra ofrecer Joan Wallach Scott, en

este libro, de muy reciente publicación en castellano, nos enfrentamos a otro

más sobre una lectura de trama ágil que proporciona, con garantía de precisión

y solvencia, cierto hilvanado bifurcado, en lo más práctico y problematizador

de su radical propuesta. Esto es, mientras emerge una prosa introductoria para

quien procura zambullirse en los estudios de género, las investigaciones

humanísticas y el oficio historiográfico por un lado, al mismo tiempo es esa

misma pretensión de síntesis, por demás alcanzada, la que arroja novedosas

complejidades conceptuales en las que devino la trayectoria científica de su

autora tras décadas de estudio y activismo en los feminismos contemporáneos,

cuyos originales ajustes tienen por destinatarios a quienes desde hace tiempo,

siguen con atención su producción académica.

Tanto

el prólogo, con apuntes claves de su biografía, como así también la traducción,

están a cargo de un filósofo argentino especializado en géneros y sexualidades.

Juan Ignacio Veleda es quien, dotado de una pluma directa y muchas veces con

tintes pedagógicos, presenta el texto mediante un lenguaje inclusivo no sexista

junto a sus condiciones de enunciación respecto de un conjunto de encuentros y

desencuentros historiográficos que el discurso de Scott convoca a interpelar.

Entre ellos cabe mencionar los giros, o

transformaciones epistemológicas de la autora, descritos durante estos más de

cuarenta años de constante labor editorial, partiendo desde la historia social

adscrita al neomarxismo británico, pasando por la historia de género acuñada en

el seno del posestructuralismo francés para llegar a, lo que el traductor

denomina, historiografía feminista emergente del psicoanálisis poscolonial. Así

las interlocuciones con destacados intelectuales del siglo XX, tales como

Lacan, Derrida, Foucault, De Certeau, Hobsbawm ó Thompson, se tornan algo

comunes e igualmente necesarias en cada una de estas instancias de discusión.

Dado

que la versión anglosajona original data del 2011, a cargo de la Duke University Press, y más allá de

contener algunos componentes publicados con anterioridad como artículos y

ensayos, esta versión exhibe notables discontinuidades con respecto de aquella.

Se ha incorporado una extensa introducción, divulgada previamente en 2009 por

la University Chicago Press, y un

epílogo proveniente de una conferencia de 2011, que se editó en 2012 para el

número 51 de la prestigiosa revista History

and Theory.

La

noción de fantasía, que reitera la

lógica argumentativa del libro, y con la que se titula la obra, apela a

conceptos fundantes del psicoanálisis, del que es claro y reiterado tributario

el último giro epistémico de la historiadora. Alude a los proyectos ilusorios y

constitutivos de las subjetividades cognoscentes, a las identificaciones

sexuales inconscientes latentes en las prácticas sociales pasadas y a la

dialéctica psíquica, realista y ficcional, que reproduce determinadas

materialidades situadas y consideradas como fuentes para la Historia. La

expresión simbólica de las representaciones pulsionales, figuradas siempre

desde el lenguaje, inspiran el ejercicio de la memoria con el afán de una

reconstrucción imaginativa del pasado, sobre la que no sólo se elaboran las

manifestaciones sexuadas y políticamente jerarquizadas del objeto, sino que se

enrola el proyecto académico y deseante de lxs historiadorxs.

La

introducción, denominada “En búsqueda de una historia crítica”, ilustra un

curioso, y más detallado, recorrido por la trayectoria vital de Scott. Ofrece

una interesante exposición sobre las condiciones históricas y personales que

constituyeron y encauzaron su epistemofilia, desde mediados del siglo XX hasta

la actualidad. Repasa, con un tono persuasivo y atrapante, pintorescas

pinceladas de remembranzas familiares, militantes y académicas. El lienzo

feminista en el que se plasma tal boceto responde al entramado coyuntural de la

Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Posmodernidad y la Globalización. Asimismo,

su marco teórico, pictórico, escudriña audazmente y con claridad los alcances

metodológicos y las fronteras epistemológicas de la categoría filosófica de la crítica, tanto en su propia formación

historiográfica como para las producciones académicas, contemporáneas,

humanísticas y occidentales restantes.

Cinco

apartados componen el primer capítulo, “Arriesgarse a lo desconocido: género,

historia y psicoanálisis”. Ellos ahondan la conmoción que la locura y la pasión

sufren frente a los límites científicos de la disciplina, en tanto reproches

eruditos que recibió ella misma de otros pares. Con notable especificidad

historiográfica, Scott demuestra su rechazo a lo supuestamente dado, natural y

universal del objeto pretérito, rémora ontológica del esencialismo. Mientras,

interpela la categoría del género para la historia, alegando en la teoría

analítica, aquella matriz académica que logra convertir a la diferencia sexual

en un dilema, una pregunta irresoluble y manifiesta de las pronunciaciones, los

secretos y los silencios de lxs historiadorxs. Luego de diseñar genealógicamente

una deconstrucción del binomio sexogénero prosigue, aunque con mayor

profundidad y extensión literaria, con diálogos potentes entre la filósofa

Judith Butler y la psicoanalista Joan Copjec, hacia un desmantelamiento de la

tradición fenomenológica. Casi en el colofón del capítulo se hace un retorno

estratégico a la diferencia sexual, la historiografía y la fantasía, pero no en

términos amplios ni programáticos, sino en realidad scottianos. Como paralelismo a la historiadora feminista Michelle Perrot,

devela cuál es su historia feminista:

una investigación que no se satisface con las respuestas del presente, que

historiza la sexuación, tanto del pensamiento de lxs historiadorxs como del

objeto de pesquisa, y cuyo método se convierte en una búsqueda interminable por

conocer lo desconocido.

El

capítulo II aborda en retrospectiva las trayectorias contemporáneas de las

luchas de las mujeres. Constituye una nueva reedición del clásico artículo

“Historia del Feminismo", publicado por primera vez en 2004 por la Journal of Women’s History. Para la

presente reseña se pudo identificar la primera edición en castellano, a cargo

de la Universidad de Guadalajara (Scott, J. 2006) y la inmediatamente previa al

libro en cuestión que fuera publicado por el Anuario Hojas de Warmi en 2009. A

diferencia de las otras versiones en español, este capítulo organiza los

apartados en subtítulos que mejoran notablemente la comprensión inmanente de la

intencionalidad poética de Scott. Las metáforas inundan los parágrafos y aligeran,

hasta ese momento, la carga teórica formal propia de sus estudios históricos.

Las musas griegas con Perdo Almodovar y los juglares épicos, que están evocados

en la sección, acompañan creativamente, mediante sus líricas disonantes, los

conflictos de la sexualidad, las demandas públicas y los dispositivos de

saber/poder dentro del mundo académico occidental, claros aunque dudosos

espejismos de naufragios montados a la cresta de la segunda ola.

“El

eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad”, como se

titula el tercer capítulo, fue concebido allá en 2001 en las páginas de la Inquiry Critical dependiente de la

Universidad de Chicago. Posteriormente se publicó en español por la Revista

Ayer (Scott, J. 2006) y fue reproducido por La Manzana de la Discordia en 2009.

Contradice, con una argumentación sólida, los principios clásicos de la

identidad entendida como categoría de análisis a priori de su invocación estratégica, política y metodológica. El tropos central, como en los casos de las

subjetividades maternas y orantes propuestos allí por Scott, impulsa una

resonancia, por momentos intuitiva, sobre la actual imaginación en relación al

devenir pasado, que se termina proyectando más allá de las intenciones

racionales, la direccionalidad unívoca y el objetivo, supuestamente coherente,

en la figura alegórica escogida.

El

capítulo IV del libro proviene de una conferencia sobre la Historia de las

mujeres en la Universidad de Connecticut. Se publicó primero en una edición

anglosajona (Scott, J. 2002) y diez años después en castellano por una revista

latinoamericana (Scott, J. 2012). Inserta, por medio de una locuacidad notoria,

las “Reverberaciones feministas” en las circunstancias geopolíticas de la

historia contemporánea del siglo XXI. Repercuten por sus ondas expansivas,

réplicas políticas desplazadas desde epicentros occidentales, latinoamericanos,

esclavos, indios, árabes y africanos que, con notables estrategias, impulsan

cartográficamente transformaciones territoriales globales. Dispuesta de

creatividad escritural, en el apartado “Unidades ficticias”, otrora “Unidades

dispares” (Scott 2012), señala el mérito filosófico de la sospecha alcanzada

por las feministas respecto de las categorías estancas, binarias y de marcada

interdependencia en las Ciencias Sociales tales como regional/global,

varón/mujer, fuerte/débil, activo/pasivo, emocional/racional, público/privado,

mente/cuerpo. De la misma forma, en “Las huellas de la historia” rastrea los

vestigios históricos de “las analíticas feministas de poder”, tomando el caso

emblemático del movimiento de las Mujeres de Negro que se iniciara en ocasión

de la primera Intifada en Palestina

hacia 1988. Destaca con audacia que la historia feminista reverbera de manera

horizontal, diacrónica, sobre la corteza mundial con un distanciamiento de las

ataduras esencialistas pero también en clave histórica, con transformaciones

pragmáticas a lo largo del tiempo.

Francia,

en sus múltiples dimensiones como territorio de convivencias temporales,

laboratorio de estudio académico; puntapié genealógico tanto de las luchas del

feminismo occidental como de los movimientos burgueses modernos; e incluso foco

historiográfico y psicoanalítico por antonomasia, condensa al final del libro

el mayor de los esfuerzos intelectuales de la autora. A lo largo del capítulo

quinto aborda, luego de un paradigmático lapsus

linguae, las contradicciones históricas de las revoluciones, las repúblicas

y los imperios respecto de un secularismo francés, tantas veces idealizado, que

conjugaba simultáneamente las restricciones de la expresión sexual, la libertad

femenina y las distensiones públicas del deseo. A través de un análisis crítico

de las diferentes manifestaciones generizadas en el siglo XX evidencia un

desplazamiento resistente del Estado laico frente a otras demandas que

resquebrajan la división de los dominios público y privado, como la igualdad de

derechos políticos activos y la paridad electoral de género. Es meritoria la

incorporación de textos breves respecto de la interseccionalidad situada de la

triada género- clase- etnia en las agencias colectivas, feministas y

poscoloniales contra el imperialismo francés en territorio norteafricano.

También se tornan muy acertados sus comentarios respecto de los debates

lacanianos sobre la masculinidad y la feminidad traducida en posiciones de

subjetivación psíquica, condicionantes de los roles vinculares, familiares y

sociales.

El

sexto capítulo, por su parte, inspecciona los estudios más recientes de Scott y

denuncia los signos franceses de la seducción en tanto juego mitológico del

sexo, apadrinado por la nobleza pero difundido entre las masas, que predispone

una serie de consecuencias profundizadas por la historiadora. En la lectura se

pueden vislumbrar, al menos, tres de sus efectos, a saber, la naturalización

nacional de la diferencia sexual desde las jerarquías familiares; la

escenificación pública del cortejo sin apelaciones a conflictos coercitivos

pero con destinos reproductivos en términos sociales y económicos; y el sentido

civilizador de la erotización como modalidad política occidental con un

particular ejercicio discursivo, por ende performativo, del axioma igualitario

en el lema francés posrevolucionario. Desde esa lógica se comprende su

hipótesis sobre la aversión pública y contemporánea contra el velo de las

mujeres musulmanas en Francia: las condiciones discursivas colonialistas no

sólo se sustentan en las tradiciones racistas y secularistas, sino que

conservan fuertemente la necesidad de la visibilidad externalizada de la sexualidad

pública femenina en el marco del desarrollo de dicho juego mitológico.

La

constitución de la subjetividad cognoscente en el oficio del historizar como

falta y la apropiación simbólica de la autoridad epistémica parecen discutir a

lo largo de las páginas del último capítulo. Eventualmente, una serie de

incisiones literarias sublimadas y operadas con perspicacia por la autora sobre

el transcurrir hermenéutico, desde los años 70s, posibilita la asociación de

los dos argumentos centrales de Scott respecto de los nexos disciplinares

historiográficos y psicoanalíticos. Por un lado, el proceso que ella denomina,

con suma erudición, la “instrumentalización” logra tensionar las posibilidades

de la erotización del objeto de estudio como meta de la investigación y al

mismo psicoanálisis en tanto herramienta de procesamiento de datos válida. Por

otro lado, la llamada “inconmensurabilidad” interpela simbólicamente tanto los

criterios diagnósticos del lenguaje sobre los problemas pretéritos en el

proyecto de la psicohistoria como las posibilidades de creación, desde nuestro

deseo, de ciertas “fabricaciones” neurotizadas: temporalidades, territorios,

recuerdos y vivencias.

El

epílogo titulado “Una teoría feminista del archivo” recoge los placeres y goces

provenientes del exhaustivo relevamiento documental que, en tanto quehacer

medular a la hora de historiar, configura las pulsiones intelectuales

necesarias para las escrituras sobre el pasado. A partir de una situación

específica, la edificación de El Archivo de la Memoria Feminista en la

Universidad de Brown hacia 2003, Scott cuestiona las visiones tradicionales,

empiristas y patriarcales del archivo para proponer, desde las corrientes

posestructuralistas de la filosofía francesa, un desplazamiento psicoanalítico

y subversivo de la operativa archivística. Más como práctica política situada

que como repositorio ascético permite visualizar un territorio fértil para

revivir la ausencia: los muertos y desaparecidos del pasado. Deja de ser un

cementerio ordinario dotado de lápidas nominales en quietud, una oscura cárcel

donde se encierra a la historia para pasar a seducir como objeto de estudio, y

de deseo, las fantasías narrativas priorizadas por lxs historiadorxs. Allí, el

polvo, lo accidental y lo aleatorio, dominan la dinámica psíquica en la

imaginación de lxs historiadorxs. Como muestra delicada de un discurso íntimo y

en primera persona, revela sus deseos y temores sobre el problema del archivo.

La crítica, al final, parece tensionar una dialéctica de la labor histórica a

partir del requerimiento de un acervo documental que, más allá de su

clasificación y sistematización, resguarde los soportes de las ideas a

interpelar y desnaturalizar diacrónicamente. Enfrente, el dilema de la

representación, bajo el conjuro provocador formulado en la advertencia de que

los tontos puedan leer sus materiales sin justicia, termina perdiendo la

apuesta en ocasión de lo inmanente que se tornan las circunstancias

transitorias de la investigación respecto de esa crítica, que se repetiría a futuro,

pero desde nuevas teorías y que es la misma noción con la que se inició el

libro.

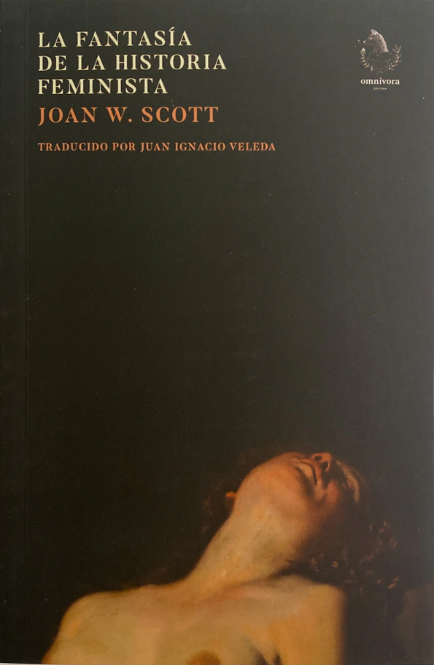

En

fin, el carácter disruptivo de esta obra supone una verdadera invitación, una

cita con la Historia. Pero ya no se trata de esa Clío grecorromana, hija pura

de la fuerza y la memoria. Más bien, convida a una Clío transfigurada en

mímesis con la Magdalena que ilustra a la perfección la portada y la contratapa

del libro, detalle frenéticamente adaptado de la sensual obra de la pintora

italiana Artemisia Gentilleschi. Esta nueva Clío, en cambio, desborda el deseo

voluptuoso, atractivo y sexuado del conocimiento. En su corporalidad,

figurativa y textual, se expresa una fusión entre los desbordes clásicos, en

términos cronológicos tan tradicionales como foucaultianos, con la estética

vibrante, expresiva y apasionada del Barroco. Como tal, mientras duerme en la

fantasía del claroscuro, evoca con la presencia física del soma una ausencia de

la racionalidad propia del letargo, alterna el oxímoron de un desnudo velado y

combina el eros de su busto con el tánatos que sostiene su regazo. En efecto,

expresa que la Historia, aquel relato deseante de juglares modernos, aquel

conocimiento inventado por un gremio de animales sexuados devenidos en

historiadorxs, procura hacer consciente voces y silencios, recuerdos y olvidos,

acciones y pensamientos, ideas y materialidades de nuestro pasado inconsciente.

Bibliografía

Almodóvar, Pedro, dir. 1988. Mujeres

al borde de un ataque de nervios. Película. España: El Deseo.

Gentileschi, Artemisia. Circa 1630. Magdalena

desvanecida. Óleo sobre lienzo. Galería Nacional de Arte Antiguo, Roma.

Grimal, Pierre. 2016. Diccionario

de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós.

Scott, Joan. 2002. "Feminist reverberations." Differences: A Journal of Feminist Cultural

Studies 13 (3).

Scott, Joan. 2004. "Feminism's History." Journal of Women's History 10 (2).

Scott, Joan. 2009. "La historia del feminismo." Anuario Hojas de Warmi 14 (1).

Scott, Joan. 2012. "Reverberaciones feministas." Revista CS 10 (1).

Scott, Joan. 2006. "La historia del feminismo" en Orden social e identidad de género, editado

por M. T. Fernández Aceves y C. Ramos Escandón. Universidad de Guadalajara.